समय बड़ा बेसमय हो गया था, दशक 1980 के अंतिम पड़ाव पर था। सन 89।

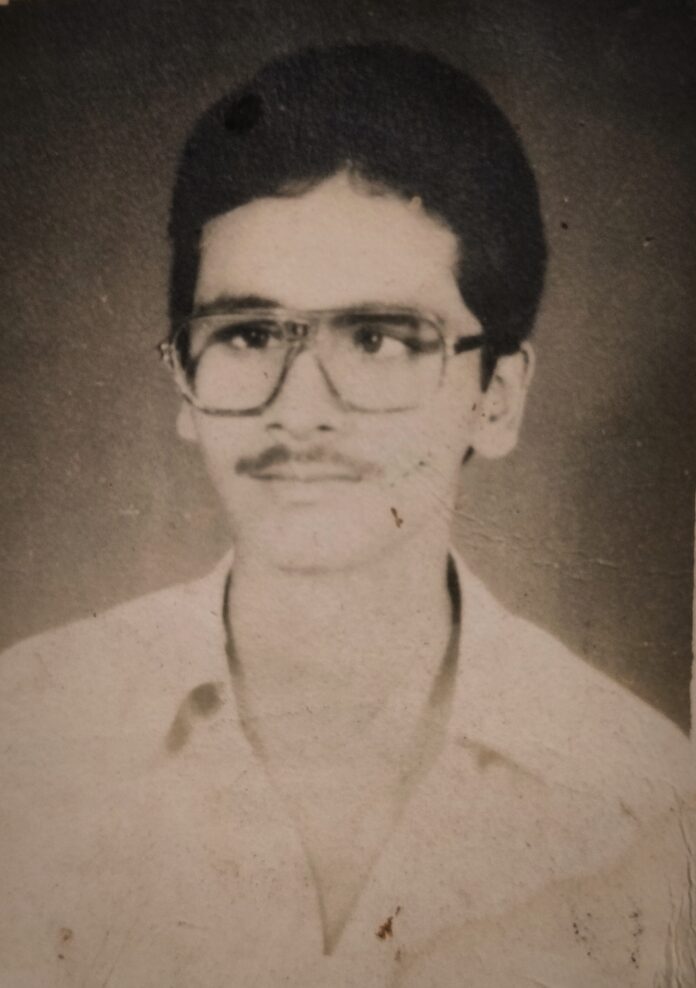

मैं अपनी पढ़ाई के लिए पाकुड़(अब झारखंड, तत्कालीन बिहार के अंतिम छोर के कस्बाई अनुमंडल) जिला से भागलपुर में था।

भागलपुर एक जाना पहचाना , मेरे ननिहाल का निकटतम होम टाउन था। 1986 के अंतिम दिनों में मैं पढ़ाई के लिए वहाँ था। 1989 में शहर दंगे की चपेट में आ गया।

मैं अपने शैशवावस्था से पाकुड़ में ही किशोरावस्था से होते हुए युवा हुआ। मुझे उस समय ये पता नहीं था, कि जाति और धर्म व्यक्ति को बाँटता है , क्योंकि पाकुड़ में ये माहौल ही नहीं था। हमें पता ही नहीं चलता था कि समाज में ऐसा कुछ होता है , लेकिन आज लोगों को ये अविश्वनीय लगेगा। हँलांकि पाकुड़ भी अब बाहरी सोच की हवाओं से मानसिकता के प्रदूषण को झेलने लगा है, लेकिन आज भी यहाँ की हवाओं में खूनी ज़हर जगह नहीं बना पाया है।

मेरी संगति और दोस्ती भागलपुर में भी इन बंधनों से दूर ही रहा।

अचानक एक दिन भागलपुर में दंगा हुआ , पहली बार राजनीति और उसके बदनाम पहलुओं के साथ सम्प्रदाय शब्द से रूबरू हुआ।

बदमिज़ाज राजनीति के पहलुओं से मेरा साक्षात्कार यहाँ पहली बार हुआ। विद्रोह और पुलिस से लेकर जनता तक की बिद्रोही स्वभाव के अस्वाभाविक पहलु से मैं परिचित हुआ। बड़े बड़े पदासीन नेताओं को पिट जाते तक देखा।

दुखद ये कि निरीह और निर्दोषों को अकाल मरते मिटते देखा।

बचाव और सहयोग के हाथ को बढ़ते और उन हाथों को भी कटते देखा । क्या देखा और क्या न देखा , इस सवाल से भी लोगों को बचते देखा।

इन सबके बीच मैंनें अपने आँसू को सूखते और दिल को रोते देखा।

यहाँ से ही सरोकार के लिए मैंनें अपनी कलम को चलते देखा। फिर उस कलम की सफ़र को प्रकाशन के अभाव में दम घुटकर सिसकते देखा।

इन सबके बीच मैं पीड़ितों से मिलता रहा। दंगे की खूनी आग तो दब चुकी थी , लेकिन दबी राख़ में सिसकते दर्द भरी कहानियाँ, उन कहानियों में कहीं असह्य दर्द , दर्द में छुपी हुई घृणा और द्वेष , कहीं बदले की मानसिकता तो कहीं चलो झुलसी जिंदगी को एक नई राह पर ले चलूँ का भाव , न जाने और कितना कुछ दिखता गया , और मैं लिखता गया।

उस समय कोई इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफार्म नहीं था। कागज और कलम पर लिखता रहा। जो दिख उन्हीं दर्दों को शब्दों में उकेरता गया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा , लेकिन सत्यात्मक तथ्यों को कहीं प्रकाशन का मंच नहीं मिला। पढ़ने को बहुत कुछ मिलता , लेकिन जमीन की बातें कम और मसालों की सुगंध ज़्यादा था।

” यूँ ही तन्हाई में हम दिल को सज़ा लेते हैं,

नाम लिखते हैं तेरा ,लिखकर मिटा देते हैं,

जब भी नाक़ाम मुहब्बत का कोई ज़िक्र करे,

लोग हँसते हैं, हँसकर मेरा नाम बता देते हैं “

कुछ इसी तरह के दर्द को लिए हम हक़ीक़त की कहानी लिखते गए, और जमा करते गए।

हाँ दंगा पीड़ितों में मैं दर्द की कहानियों को टटोलता जहाँ गया , हर जगह मुझे सम्प्रदाय से इतर एक पीड़ित ही मिला। हर पीड़ित गरीब , रोज कमाने खानेवाले और दिन निकलते ही अपनी मेहनत से समाज , राज्य और देश को कुछ न कुछ देने वाले दीन ही दिखे।

आश्चर्य था , कोई सामर्थवान हिन्दू या मुसलमान मुझे दंगा पीड़ित नहीं दिखा। किसी कौम का कोई बड़ा या छुटभैया नेता तक पीड़ित नहीं दिखा, जिन्होंने ऐसे नरसंहार की पृष्ठभूमि तैय्यार की।

धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा अधार्मिक पृष्टभूमि बनाई कि मानवता कराह उठी थी। जिधर देखता सिर्फ़ एक दर्द की कराह थी। अफवाहों की ज़हरीली हवा कहीं से उठती और मनुष्य को हैवान बनाती गुज़र जाती।

मेरी थैली में सैकड़ों दर्द की कहानी कागज़ों पर उकरी पड़ी थी।

मुझे मेरे पिता ने सकारात्मक पहलुओं पर लिखने की शिक्षा दी थी , मैं उन दर्दो की कराह में भी कोई सकारात्मक पहलू ढूँढता, लेकिन पीड़ितों की करुण चीत्कार मुझे दहला देता , और कहीं मैं स्वयं को बेबस पाता। मेरी कलम भटक पड़ती। मेरी उम्र की अपरिपक्वता मुझे अपनी चपेट में ले लेती। कभी कोई तो कभी और कोई मुझे दोषी लगता।

कुछ दिनों में दर्द के उन पहलुओं ने , जो न तो हिन्दू था , न मुसलमान , जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मानवता की कराह भर थी , ने मुझे मानसिक रूप से विचलित कर दिया।

राजनीति की उठापटक और लाशों के सीने पर कूटनीति की नूराकुश्ती ने मुझे विचलित कर रखा था।

गंगा किनारे घण्टो बैठ कर सोचा करता कि कुर्सी के लिए इतनी गोद सूनी कर , घर के चिराग़ तथा कितने ही बच्चों के सर से ममता और पालन की छाँव छीन ये कैसे सामान्य बने रह सकते हैं ?

एक दिन मैं भी इतना निराश हो चला कि गंगा किनारे गंगा माँ से कहा कि जितनी लाशों को बिना उसके मज़हब को पूछे तूने उन्हें अपनी गोद में जगह दी माँ , उन तक उनके अपनों की दर्द और आँसुओं का ये संदेश भी पहुँचा देना।

मैंनें अपने लिखे सभी दर्दो की कहानियों को पन्ने दर पन्ने गंगा की लहराती आँचल में डाल दिया।

कहानियाँ तो गंगा की आँचल में चलीं गईं, लेकिन मेरी कलम आँसुओं की राह भी चल चुकी थी अपने सफ़र में।